元素ファミリー 元素をつかまえる植物

植物には,さまざまな元素を取り込む性質があります。その性質は,目立たないところで,私たちの生活に役立てられています。

ヒョウタンゴケ

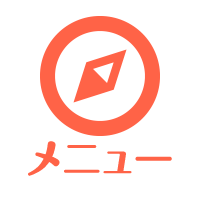

写真1 ヒョウタンゴケ(株式会社ジャパンモスファクトリー)

写真1 ヒョウタンゴケ(株式会社ジャパンモスファクトリー) 写真2 金属フィルター(株式会社ジャパンモスファクトリー)

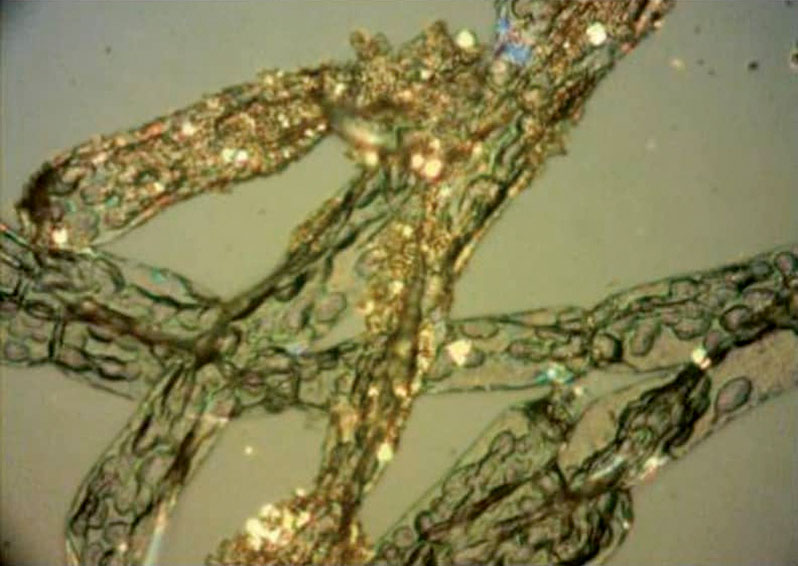

写真2 金属フィルター(株式会社ジャパンモスファクトリー) 写真3 金を吸着したヒョウタンゴケ(DOWAエコシステム株式会社,川上 智 撮影)

写真3 金を吸着したヒョウタンゴケ(DOWAエコシステム株式会社,川上 智 撮影)世界に広く分布するヒョウタンゴケには,その胞子から発芽してできた糸状の原糸体(写真1)の細胞壁に金属を吸着する性質があります。これをフィルター(写真2)として利用すると,鉱山の廃液に含まれる鉛Pbなどを取り除くことができます。また,家電製品などには貴金属やレアメタル(希少金属)が含まれていますが,これらを廃棄したゴミ(都市鉱山)を溶かした廃液から金Au(写真3)を回収できます。

アイスプラント

写真4 アイスプラント(株式会社農研堂)

写真4 アイスプラント(株式会社農研堂) 写真5 塩分を含む塩嚢細胞(ブラッダー細胞)(佐賀大学HPより)

写真5 塩分を含む塩嚢細胞(ブラッダー細胞)(佐賀大学HPより)乾燥地は世界の陸地の4割であり,全世界の3分の1の人が住んでいます。このため,乾燥地でも作物を栽培することは重要です。乾燥地は光が豊富ですが,雨が少ないことで塩分(塩化ナトリウムNaClなど)がたまりやすいのです。トマト,アスパラガス,ネギのように塩分に比較的強い作物がある一方で,キュウリやイチゴのように弱い作物もあります。有明海干拓地(佐賀県)の塩害対策として研究された南アフリカ原産のアイスプラントは,塩化ナトリウムだけでなく,銅Cu,カドミウムCd,亜鉛Zn,ヒ素Asなども吸収して育つ作物です。養液栽培されたアイスプラント(写真4)は,葉の表面にある塩嚢細胞(ブラッダー細胞)(写真5)に塩分を蓄えており,ほんのり塩味がします。

イネ

写真6 カドミウムの吸収量が少ないコシヒカリ環1号とコシヒカリの外観に違いはない。(農研機構)

写真6 カドミウムの吸収量が少ないコシヒカリ環1号とコシヒカリの外観に違いはない。(農研機構)日本では,お米を主食としている人が多いです。イネはいろいろな成分を吸収して成長しますが,イネに必須な元素である鉄Fe,銅Cu,亜鉛Zn,マンガンMnだけでなく,カドミウムCdも取り込まれます。カドミウムは広く分布する有毒な元素であり,日本人が食品から摂取する量の4割をイネが占めると推定されています。日本人が摂取しているカドミウムの量は体重1 kgあたり1週間に0.0028 mgであり,世界保健機関WHOが公表している各地域の平均的な摂取量(0.0028~0.0042 mg)や,厚生労働省の食品安全委員会が食品健康影響評価を行い,一生涯摂取し続けても健康に悪影響がでない摂取量(0.007 mg)のいずれと比べても,日本は低い状況にあります。日本では,さらにカドミウムの吸収量が低い品種(写真6)の開発がなされています。

化学だいすきクラブニュースレター第58号(2024年12月1日発行)より編集/転載