私と化学(2024・2025年度 日本化学会会長[第122代]・丸岡啓二)

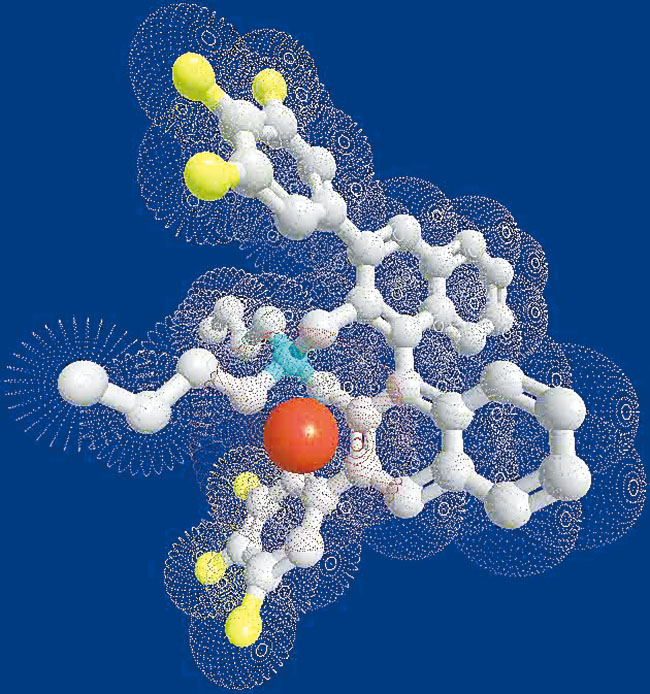

色々な食材と調味料を組み合わせると,千差万別の味が引き出せる。料理の醍醐味であろう。中学生の頃,どのような食材を選ぶと,どういった味になるのか不思議であり,興味があった。食材それぞれの味を引き立てる組み合わせはどれなのか,知りたかった。研究心が旺盛だったのであろう。中華料理は素早く作る必要があり,酢豚などうまくできた時は,1日気分が良かったことを覚えている。高校に入ると,進路のことを考えるようになった。今のように大学の詳しいネット情報がある訳でもなく,また私の世代は皆が大学に進学する時代でもなかった。父親が若い頃,京都で働いていた事もあり,京料理の話を聞いて憧れを持っていた。いつかは京都に行ってみようと。もし大学に行くなら,料理みたいに化合物を混ぜ合わせて新しいものを作る有機合成化学をやってみたく思い,京都大学工学部の工業化学科を目指した。但し,どうしても大学に行きたい訳でもなく,大学入試に落ちれば京都で料理人を目指そうと思っていた。幸か不幸か京都大学に受かり,有機合成化学の研究をしている野崎一研究室の戸を叩いた。ここで研究の直接指導は山本尚先生であった。この先生がハワイ大学の准教授に移るということで,ハワイ大学の博士課程学生として同行させてもらった。ここでは研究三昧の日が過ごせ,特に自分で立案した天然物の合成ルートが思いのほかうまく行き,しかも反応溶液中に生成物がキラキラの結晶として出てきた時は,一気に合成化学の実験に魅せられてしまった。その時のワクワク感が忘れられず,もう一度味わってみたいという思いで研究を続けて来た。二度目のワクワク感を味わえたのは,北海道大学の時である。1995年に名古屋大学から北海道大学に移籍して,初めて独立した研究室を持つことができた。北海道大学では,「少年よ,大志を抱け」「開拓者精神」の言葉が有名で,研究をやる上でこれらの言葉はとても重要である。北海道大学で全く新しい研究分野に挑戦できたのも,これらの言葉のお陰である。その3年後には,天然及び非天然型アミノ酸合成に有効な高性能キラル有機分子触媒を創製することができ,「丸岡触媒®」として,工業的にも用いられるようになった。研究とは,本当に予測不可能なものである。それ故,いつ,どんな新しいことに遭遇できるか分からず,その楽しみを追い求めて,今も研究を続けている。

化学だいすきクラブニュースレター第58号(2024年12月1日発行)より編集/転載