暮らしの化学 化学を知って接着の達人になる 「のり」はどうしてくっつくの?

小学3年生の花子はお菓子の箱にきれいな紙を貼って宝箱を作りました(図1)。

その出来栄えを中学1年生の兄のケンに褒められ,嬉しくて仕方がありません。

もっといろいろなモノを上手に貼れるようになるために,2人は接着剤(のり)の化学について考えることにしました。

接着剤はどのようにしてモノとモノを貼りつけるのでしょうか。

人類は1万2000年も前から「貼っていた」

花子お兄ちゃん,見て! お菓子の空き箱に花柄の和紙を貼って,ふたには折り紙で作ったカエルなんかを貼りつけて,可愛い宝箱を作ったの。

ケンきれいに貼れているし,しっかりくっついているね。いい出来栄えだ。接着剤は何を使ったの?

花子木工用の接着剤よ(図1)。この前,図工の時間に,「木材のほかに紙や布をしっかり貼りつけたいならこれを使うんだ」って先生に教わったの。

ケンさっそく,試してみたんだね。それじゃあ,今日は接着剤の化学について考えてみようか。

花子賛成!“貼る”ことができなかったら,楽しい作品は作れないものね。

ケン僕もプラモデルを作るのに部品を貼り合わせられなかったら困るな。

花子そう考えると,人はいつ頃からモノとモノと貼りつけているのかしら?

ケン「モノとモノを貼る」という行為は,今から1万2000年も前から行われていたらしいんだ。この頃に使われていた接着剤は,石油が自然に変化してできた天然のアスファルトだったんだって。日本でも縄文時代にアスファルトを使って矢じりを柄にくっつけていたことがわかっている。その後,動物の皮や骨を煮ると溶けだしてくるニカワと呼ばれるドロドロした成分も接着剤として使われるようになった。ニカワの主成分はゼラチンだね。

花子ゼリーを作る時に使うゼラチンね。そうだ。“食べ物”で思い出したけれど,障子を張り替える時に,おばあちゃんは残ったご飯に水を加えて粒がなくなるまで潰したものを「のり」にしていたわ(図2)。

ケンよく覚えているね。日本の食文化が生んだ「デンプンのり」だね。

デンプンのりがモノを貼りつける仕組み

花子デンプンのり? よく工作に使っているわよ(図3)。容器にそう書いてあるもの。

ケンおばあちゃんはご飯から作っていたけれど,このメーカーのものはタピオカと呼ばれる,キャッサバというイモから取れるデンプンで作られているようだ。紙を貼りつけるのに適したのりだね。

花子タピオカ! あの粒々のもちっとした食感が美味しいわよね。でも,どうしてデンプンでモノとモノを貼りつけられるのかしら?

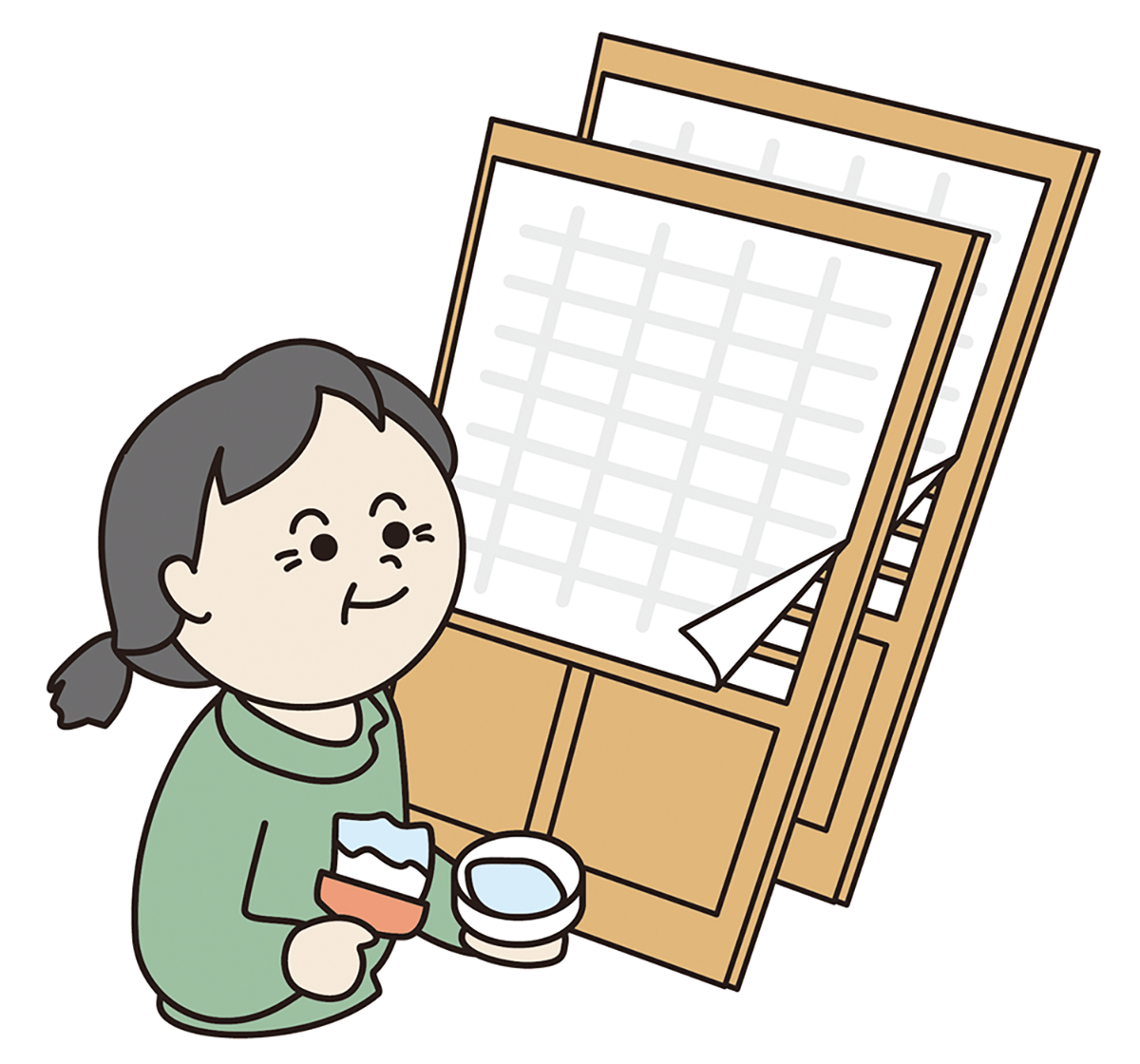

ケンデンプンの成分は,アミロースとアミロペクチンという,ブドウ糖がたくさんつながった2種類の長い分子なんだ。アミロースはまっすぐで,アミロペクチンはところどころ枝分かれしている(図4)。デンプンのりでは,この2成分が混ざって水の中に分散している。紙に塗って,もう一枚の紙をしっかり載せてしばらくすると,のりから水分が蒸発してアミロースとアミロペクチンが絡まった状態で硬くなるんだ。こうして紙と紙は貼りつく。この時に重要なことは,貼り合わせるモノの表面のデコボコにのりが入り込むことなんだ。目には見えないけれど,紙の表面には小さなデコボコがあって,そこにデンプンのりの成分が入り込んでいるんだね。のりがなじまないモノだと,デコボコにのりが入り込めないから貼りつけられないんだ。

花子なるほど。実際にのりがモノとモノをつなぎ合わせているのね。

ケンまるで船が海の底に錨を下ろして停まっているようだから,接着剤の「アンカー効果(アンカーとは錨の意味)」と言われるんだ。花子が宝箱を作るのに使った木工用接着剤の成分を見ると,酢酸ビニル樹脂(ポリ酢酸ビニル)と水と書いてある。これもデンプンのりと同じように水分が蒸発して,酢酸ビニル樹脂がアンカー効果を発揮するんだよ。

人工の接着剤の登場で用途が広がった

花子デンプンのりと木工用接着剤の話をしてきたけれど,文房具店に行くとほかにもいろいろな接着剤があるわよね。

ケン最近は,人工的に作られた接着剤がいろいろあるからね。ただ接着剤には得意不得意があるから,まずは,くっつけたいモノが何からできているのか材料を調べて,どの接着剤を使うか決めることが大事なんだ。

それから,デンプンのりや木工用接着剤は水が蒸発することで貼りつくけれど,貼りつく仕組みもこれだけじゃない。接着剤によっては空気中の水を吸うことで化学反応が起こって固まるものや,2つの液体が別々の容器に入っていてそれらを混ぜることで化学反応が起こって固まるものがあるんだ。

花子へぇ。接着剤にはいろいろな個性があるのね。そのほか接着剤を使う時に気を付けなくちゃいけないことはあるかしら?

ケンくっつけるものの表面がちょうどいい感じにデコボコしていることや,汚れていないことが大事だったりする。だから,貼りつける前に表面の処理をすることもあるんだ。今では,もともとくっつかない材料どうしでも化学結合を利用してくっつけるなんてこともできるようになっている。こうして進化した接着剤は,住宅や家具だけではなく,飛行機や新幹線,宇宙船,さらには傷をふさぐのに病院でも使われているんだ。

花子うわ~。人類の「貼りつけたい」って思いは強いのね。“モノを貼りつける達人”になるために,まずは,いろいろな接着剤を使ってみることから始めてみるわ。

- 【参考】

- 『今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい接着の本 新版』(日刊工業新聞社)

- 『なぜ?どうして? 身近なぎもん3年生』(Gakken)

- 『イチからつくる のり(接着剤)』(農山漁村文化協会)

- テープの歴史館|第1章 接着剤の始まり|Nitto|Tape Museum|粘着テープの総合情報サイト:https://www.nitto.com/jp/ja/tapemuseum/history/index01.html

- 接着って?:https://www.chem-station.com/yukitopics/settsutyaku.htm

- でんぷんの化学(『月刊うちゅう』2021年8月号,大阪市立科学館):https://www.sci-museum.jp/wp-content/themes/scimuseum2021/pdf/study/universe/2021/08/202108_12-13.pdf

※URLのリンク先はいずれも2025年9月現在

化学だいすきクラブニュースレター第59号(2025年4月1日発行)より編集/転載