私と化学(東京農工大学大学院工学研究院応用化学部門・荻野賢司)

面白いと感じ続けること

大学に入るまで山梨県の田舎町(4月には桃の花が咲きます)で育ち,徒歩や自転車での通学だったこともあって,小学生,中学生のころは季節の変化や自然(空,川,山等々)に起こることを身近に感じていました。小学校のときの担任の先生が「夕焼けはなぜ赤い?」「なぜ甲府盆地は夏暑くて冬寒いのか?」などを小学生にもわかるように説明してくれて,楽しくてワクワクして「面白い気持ち」になりました。自分自身でも,「なぜ?」という疑問に対し,事典を調べて答えを探す習慣が少しずつ身についたようで,きっちりした答とはいかないまでもヒントのようなものが少しでも見つかると,「楽しくて愉快な」気持ちになったと記憶しております。今考えてみても,わからないこともたくさんあったと思いますが,「とりあえず調べてみる,行動してみる」ということは「面白く感じる」の第一歩のように思います。

高等学校では理科の授業は「化学」,「物理」,「生物」,「地学」といった具合に科目が分かれるようになりましたが,こういった分類は人間が都合の良いように作ったもので,実際の自然界に分野の壁はありません。そのようなことを思いつつも,部活や受験勉強,その他いろいろなことに追われるようになり,小さい頃に比べて広い視野で「自然」を眺めることができなくなってしまったようです。それでも私たちの身の回りに「物質」がたくさんあることを意識して,それらを扱う「化学」に少しずつ,興味の対象が絞られてきたようです。幸いなことですが,「面白さを感じたい」という欲求は大人になってからも継続されていたと思います。

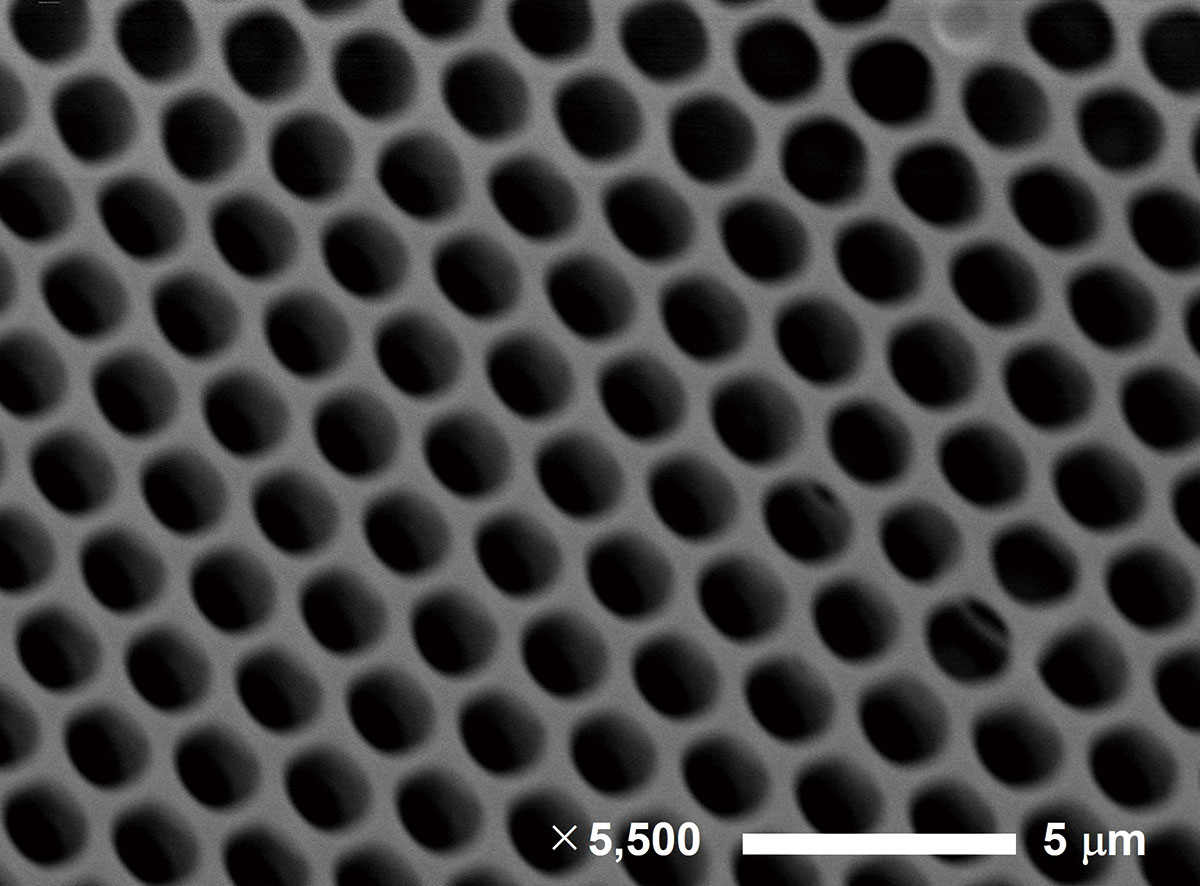

今は大学で化学を教え,高分子(プラスチックやゴムの原料となるもの)の研究をしています。大学生に化学を教えるとき,現象の「面白さ」を伝えるためには,なぜそのような現象が起こるか,原理・原則をできるだけ詳しく明らかにすることが重要と伝えています。研究においては,(自分にとって)新しいことが見つかったり,ある現象に対する仮説が正しいことが確かめられたりすると,「面白いなー。愉快だなー。」と研究室の学生と一緒に喜んでいます。この「面白いなー」という気持ちは小学生の頃と本質的には変わっていないのだと考えています。

「化学が大好きで面白い」と思っている先生方といっしょに,化学だいすきクラブの活動をしています。会員の皆さんにおかれましても,大人になるまで,化学はもちろん自然界で起こっていることに興味を持ち,実験したり考えたりして「面白いな」とずっと感じ続けて,楽しい時間を過ごして欲しいと願っております。

化学だいすきクラブニュースレター第59号(2025年4月1日発行)より編集/転載