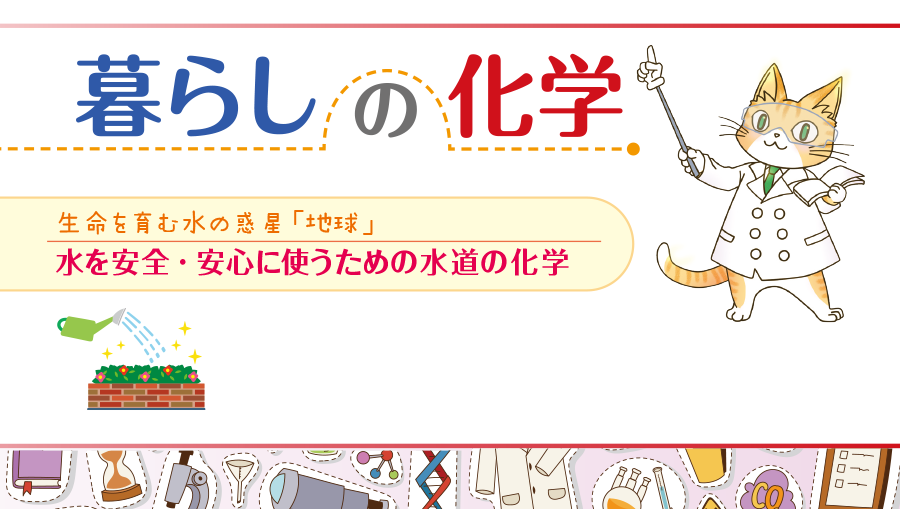

暮らしの化学 生命を育む水の惑星「地球」 水を安全·安心に使うための水道の化学

夏休みの間,小学3年生の花子は庭の水やりを手伝っています。

水やりを終えた花子は,さっそく自分も水道水でのどを潤します。

それを見ていた中学1年生の兄のケンが,「水について考えよう!」と提案します。

そもそも水はどうして地球にあるのでしょうか。

そして毎日使う水道水はどうやって私たちのところに届くのでしょうか。

太陽からの距離とでき方で「水の惑星」になった

花子花壇の水やりをしたわ。花たちはすっかり元気になった。私も熱中症にならないように水を飲まなくちゃ。

ケンお帰り。花壇の水やりをしたんだね。それなら今日は,その水について考えてみよう!(図1)

花子そうそう,気になっていることがあるの。地球は「水の惑星」と呼ばれるけれど,ほかの星には水がないの?

ケンほかにも水のある星はあるよ。ただ,気体の水蒸気だったり,固体の氷だったりして,海や川のような液体の水が豊かな星はなかなか見つからないんだ。特に水蒸気になると,上空で水素原子と酸素原子に分解されて,軽い水素原子は宇宙に出て行ってしまうらしいんだ。

花子水を飲めないと私たちは生きていけない。それに海やプールに入れないと夏休みの楽しみが減ってしまう…。

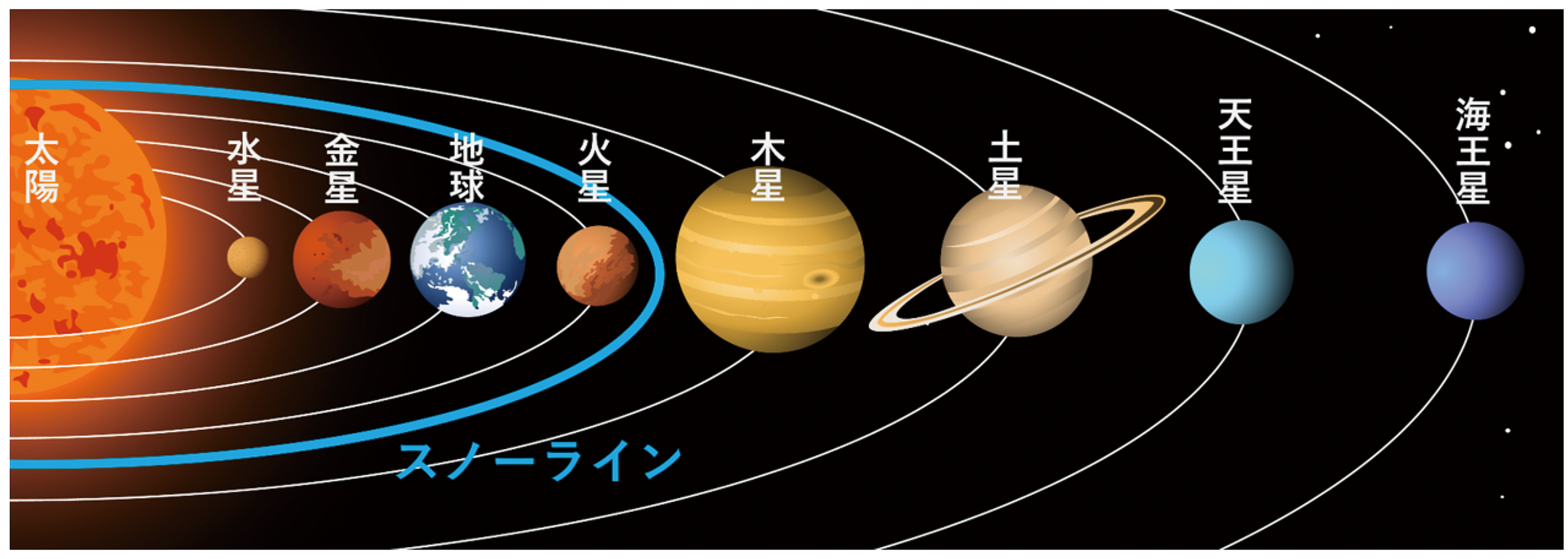

ケン太陽系には,地球を含めて8つの惑星があるね(図2)。太陽から遠いほど太陽の熱が届かないから寒い。火星と木星の間に境界があって,それより太陽に近いと水は水蒸気に,遠いと氷になるんだ。太陽からの距離や,宇宙の塵がどんな風に集まってできたかによって,地球は液体の水のある珍しい惑星になった。だけど水の量は多いというわけではない。地球の表面の70%が海だけれど,深さがないから,海水の重さは地球全体の重さのたったの0.023%なんだ。

花子実は,水はとても貴重な地球の資源だったのね。

水道水ができるまで

花子生活に欠かせない水だけれど,蛇口をひねれば出るから便利よね。昔は,川や湖に取りに行っていたでしょ?

ケンそうだね。日本で初めての水道は,1545年頃に小田原につくられた早川上水だと言われている。ろ過された水が,ポンプの圧力で,鉄の水道管を通って送られてくる今みたいな水道は,1887年に横浜で始まったらしい。水道の水も川や湖から取ってくることは変わらないけどね。

花子どうやって水道水になるの?

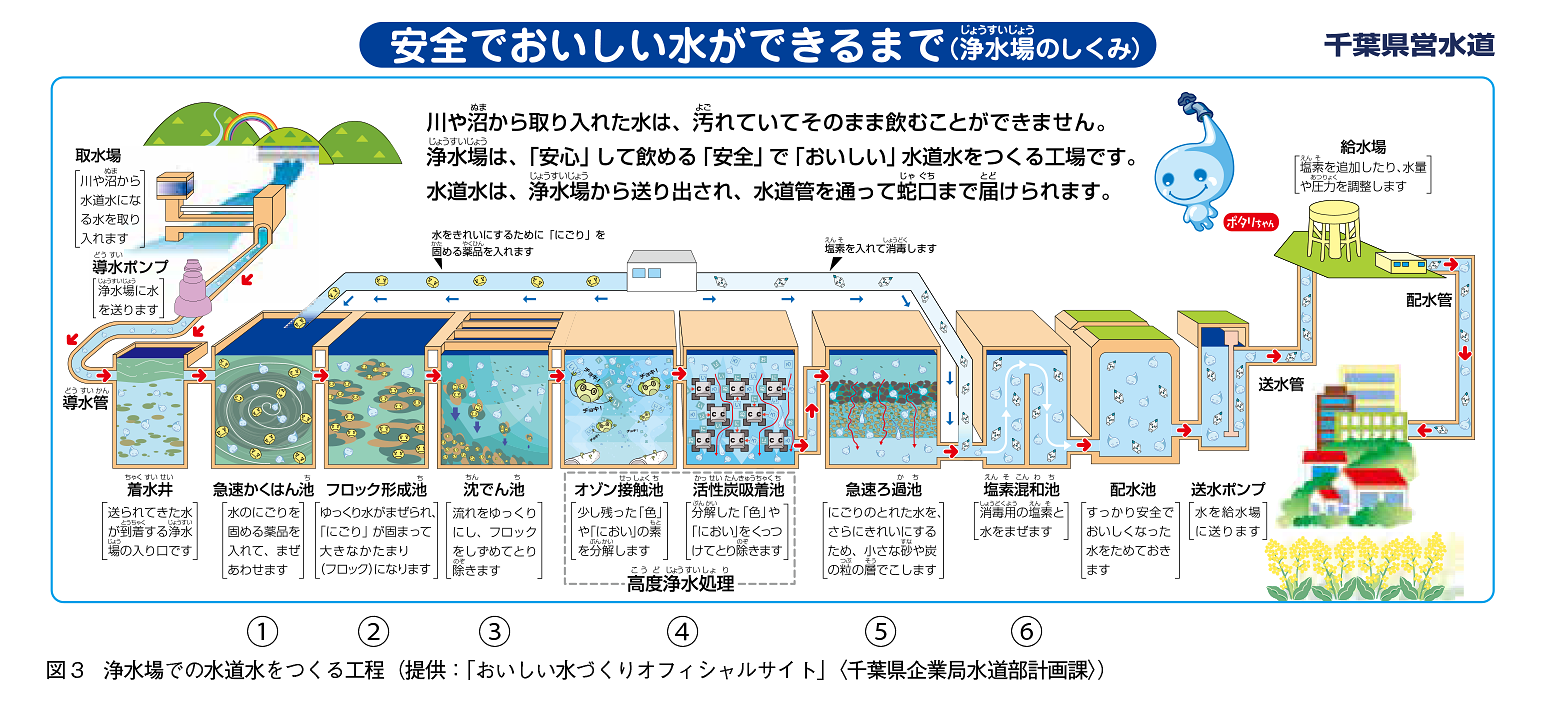

ケン住んでいる地域ごとに水道局があるから,そのウェブページで「浄水場(飲み水として使えるようにきれいにする所)」を見てみるといい(図3)。

花子いろいろやらなくちゃならないことがあるのね。

ケン化学が至るところで活躍しているから,詳しく見てみよう。まず,薬品(凝集剤)を使って水のにごりを固めて,それを沈殿させて取り除く(図3の①,②,③)。にごりの粒は表面にマイナスの電気があって互いに反発し合って沈まない。そこで凝集剤の「水道用ポリ塩化アルミニウム」の力で,大きな固まりにして沈殿させるんだ。

花子これで水が透明になったみたいね。

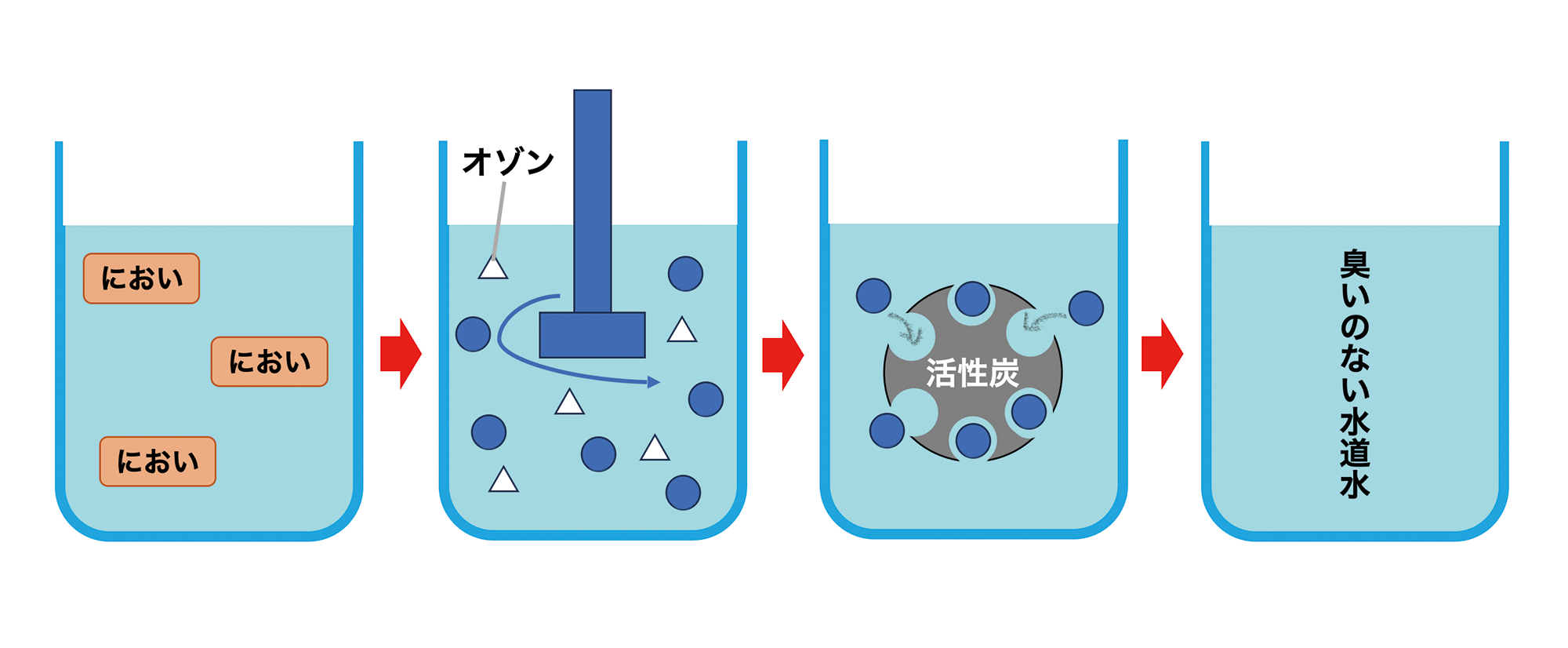

ケン目に見えるゴミが取り除かれたけれど,まだまだこれからだ。「高度浄水処理」とあるのは,残った色やカビのにおいをなくす工程で,地域によっては行われない(図3の④)。色やにおいの原因物質をオゾン(O3)で分解して,できた分解物を活性炭にくっつけて取り除くんだ(図4)。

花子活性炭は消臭のために冷蔵庫に入っていたわね!

ケン続いて,「急速ろ過」(図3の⑤)。水に石ころがまじっていたら,網を使って取り除くね。ろ過とは,このように大きさで分ける操作のことで,網の目によって取り除けるものの大きさがかわってくる。浄水場では,砂や炭の粒で層を作ってろ過するんだ。

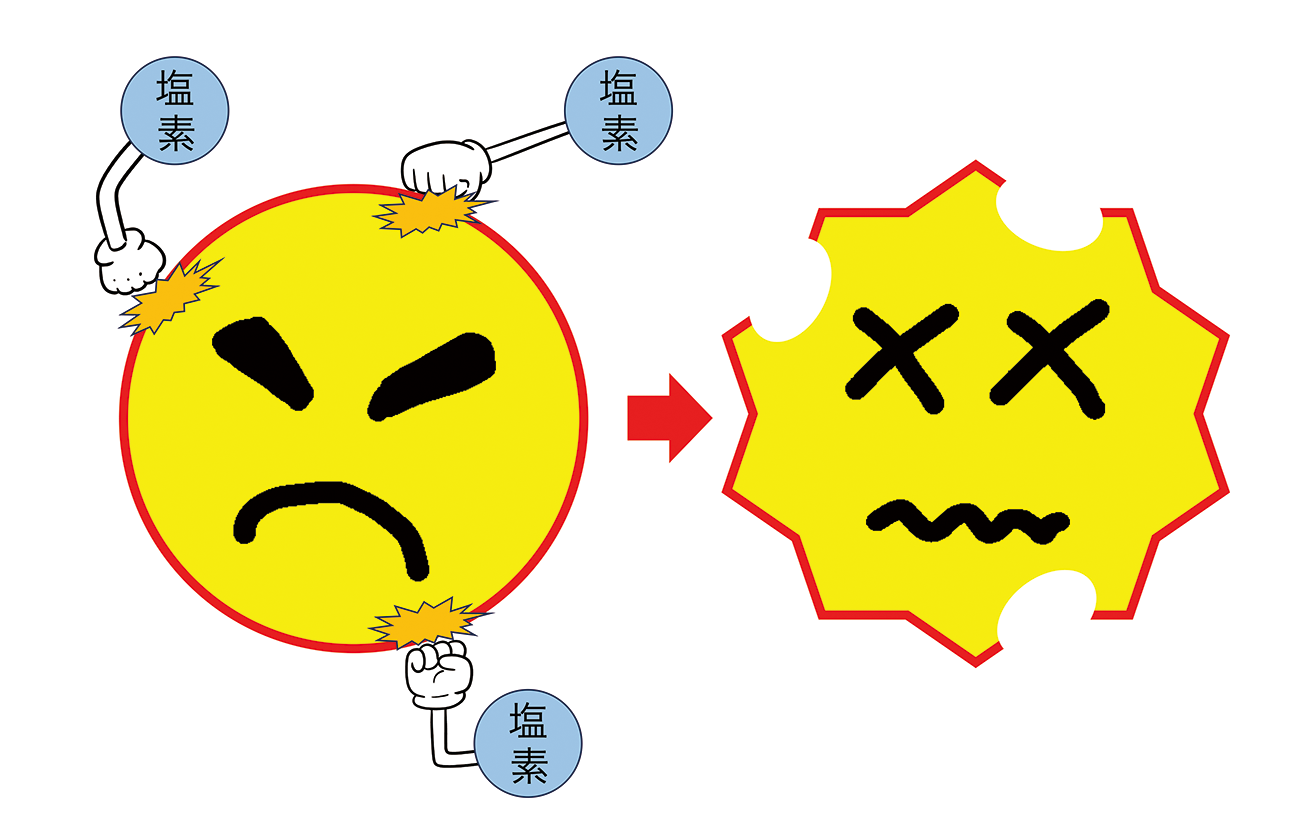

最後は,次亜塩素酸ナトリウム(NaCLO)を使った塩素消毒だ(図3の⑥)。水道水に赤や黒い色がつく原因になる鉄やマンガンを取り除いたり,病原細菌をやっつけたりする(図5)。しかも水道水にほんの少し塩素が残っていると,水が水道管を通って家に運ばれる間も細菌が増えないんだ。

花子浄水場は,すごくよく考えられているのね。こうしてようやく安全で美味しい水道水ができるんだから,水を大切に使わなくてはならないわね。

水をもっと活用するには

花子でも,こんなにいろいろやらなくてもいい方法を思いついた! 水を沸かして水蒸気にして,それを冷やせばキレイな水が手に入るじゃない。

ケンそういう発想はすごくいい! でも,大量の水を沸かすための燃料や設備が必要で,そのための費用を考えると現実的じゃないんだ。

花子残念…。この方法なら海水から塩も取り除けるし,名案だと思ったんだけどなぁ。

ケン地球の水の約97%は海水だから,塩を取り除けたら,水で困る国もなくなるね。1960 年代からそういう研究があって,今では,「逆浸透膜」という人工的に作られた膜を使って塩を取り除けるようになっている。

花子どんな風に?

ケンそれは,ニュースレター55号の「活躍する化学『海水から飲み水を作る』」を読んで欲しいな。こうした膜を使って水を浄化する方法は,浄水場より費用はかかるけれど,技術の改良が進んでいて,砂漠や島といった川や湖などの水資源に乏しい地域では日常的に淡水を作っている。僕らの暮らしの中でも,ウォーターサーバーや災害時の水の確保で,この膜が活躍しているよ。日本の企業が開発した膜が広く使われていることも覚えておきたいね。

花子技術によって,水に困ることが減っているのね。

- 【参考】

- 『地球はなぜ「水の惑星」なのか』(ブルーバックス)

- 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 キッズ ページ:https://www.sakatsuru-suido.or.jp/kodomo/index.html

- おいしい水づくりオフィシャルサイト|企業局/千葉県:https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/keikaku/oishii2/index.html

- 水のはなし2025/千葉県:https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/kids/mizu.html

- 水道水ができるまで/千葉県:https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/jousui/suishitsu/dekirumade/index.html

- 塩素消毒ってなあに? – 神奈川県ホームページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3x/top/ensosyoudoku.html

- 浄水処理工程で使用している薬品 – 神奈川県ホームページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3x/top/jousuisyoriyakuhin.html

※URLのリンク先はいずれも2025年6月現在

化学だいすきクラブニュースレター第57号(2024年7月1日発行)より編集/転載